鍼灸師とは「鍼(はり)」と「灸(きゅう)」を使い全身にあるツボや筋肉に刺激を与えて治療を行う、「はり師」と「きゅう師」の国家資格を両方持つ東洋医学の専門家です。

ここでは、鍼灸師について、仕事内容から進路就職先、資格の取り方など、鍼灸師を目指そうと考えている方に向けて説明します。

鍼灸師について

鍼灸師とは?仕事内容や資格の取り方、就職先など

このページの内容

- 鍼灸師とは?

- そもそも鍼灸とは?

- 鍼灸師の仕事内容(治療法)

- 鍼灸師の就職先

- 鍼灸師になるには

- 鍼灸師になるのは難しい?合格率や難易度は?

- 鍼灸師とあん摩マッサージ指圧師との違い

- 鍼灸師の将来性

- 平均年収ってどれくらい?

- 通信教育で資格はとれる?

- 美容鍼灸とは

- 女性が活躍できる資格・鍼灸師

鍼灸師とは?

国家資格のはり師・きゅう師を有する東洋医学の専門家です。

鍼灸師とは「鍼(はり)」と「灸(きゅう)」を使い全身にあるツボや皮膚・筋肉に刺激を与え、自然治癒力を高めたり、病気の改善や予防、健康回復を目的として治療を行う、「はり師」と「きゅう師」の国家資格を両方持つ東洋医学の専門家です。

なお、「はり師」と「きゅう師」は別々の国家資格ですが、両方の資格を持つ方が多いため鍼灸師と呼ばれています。

【はり師ときゅう師】

①はり師

症状や体の状態に合わせて適切なツボや皮膚・筋肉に鍼を用いて刺激を与える施術を業として行うための国家資格。

②きゅう師

艾(もぐさ)の燃焼などによる温熱刺激を用いて行う施術を業とするための国家資格。

そもそも鍼灸とは

鍼灸とは東洋医学の治療法のひとつです。東洋医学は身体の不調を部分・全身の双方から捉え、症状に対する治療だけでなく、症状を引き起こす根本的なことも治すことを目的としています。この東洋医学では、身体のエネルギーや栄養が循環するルートを「経絡(けいらく)」と呼び、経絡を流れるエネルギーが溜まる場所を「経穴(けいけつ)」といいます。経穴は、いわゆる「ツボ」のことです。

関連記事:鍼灸の歴史・ルーツ

鍼灸師の仕事内容(治療法)

鍼灸師の仕事のうち、以下の4つについて解説します。

• 鍼療法

• 灸療法

• 脈診

• 望診

では、それぞれについて解説します。

- 鍼療法

-

鍼療法とは、鍼を用いてツボや皮膚・筋肉に刺激を与え、痛みの緩和や筋肉の凝りの改善、血行の促進などを図るものです。

鍼を皮膚や筋肉に刺す方法や、皮膚に接触させるだけの方法、鍼に微弱な電流を流す方法など、施術法は多様です。なお、「はり」と聞くと、注射や裁縫などの「針」をイメージする人かもしれませんが、鍼灸治療で使う「鍼」は大きく異なります。鍼の太さは髪の毛や歯ブラシの毛程度の太さです。

鍼は細いだけではなく、体に刺したときの痛みが軽減される形状になっています。

- 灸療法

-

灸療法とは、ヨモギを乾燥させ精製して作られる「艾(もぐさ)」を主に使って、ツボや冷えている部位に温熱刺激を与える治療法です。

艾(もぐさ)を直接皮膚にのせて燃焼させる「直接灸」と、もぐさと皮膚の間に生姜やにんにくなどの介在物を入れる「間接灸」に大別されます。火を使って治療しますが、熱刺激はほわーんとした心地良い温かさや、ツーンとした気持ちよい熱感など、状況に応じて使い分けられます。

- 脈診

- 脈診とは、身体のエネルギー(気)の流れやバランスを診るためにおこなうものです。

鍼灸治療が体に与えた効果を確認するためにもおこなわれます。

東洋医学の代表的な診察法です。

- 望診

-

望診とは、患者の表情や皮膚の状態、血色、動作や体つきなどを見て、病状を判断する方法です。

望診の中で、舌の状態を見て体の状態を判断する診察法を舌診といいます。舌には体の寒熱の状態や、水分の過不足などが現れるため、重要な診察の一つです。

鍼灸師の就職先(活躍の場)

鍼灸師に対する需要は幅広く、さまざまな場で活躍できます。

- 鍼灸院

-

鍼灸院は、鍼灸師のメインの活躍の場です。これらの場所では、身体の不調を抱えた患者さんの治療をします。

鍼灸マッサージ院では、あん摩マッサージ指圧師と連携して患者さんの治療にあたることもあります。

また、月経やPMS、不妊治療に鍼灸治療を用いている婦人科系の院もあります。

- 美容鍼灸サロン、エステサロン

-

鍼灸師は、美容鍼を専門にしている施設などでも働くことができます。

鍼灸には美容効果もあるため、芸能人も利用しています。

- スポーツ施設(スポーツ鍼灸)

-

体の調子を整える作用のある鍼や灸は、スポーツ業界でも注目を集めています。

スポーツをしている人を対象に活躍することも可能なので、スポーツに興味がある方は目指してみると良いかもしれません。

- 介護・福祉・医療施設

-

日本は、4人1人が高齢者という超高齢化社会です。

西洋医学と鍼灸が連携することにより患者さんの生活の質が高まったり、西洋医学が不得意とする症状や疾患を鍼灸がフォローすることができるため、病院での鍼灸師の活躍が増えてきています。

- 独立開業

-

鍼灸師は医師などと同じく「独立開業ができる資格」であり、資格を取得すると個人で鍼灸院を開業する権利が与えられます。

関連記事:鍼灸師として独立開業はできる?

鍼灸師になるには

鍼灸師になるには、はり師・きゅう師の資格取得が必要で、年1回の国家試験に合格する必要があります。

国家試験の受験資格を得るためには、鍼灸学科のある専門学校などを卒業する必要があります。

履修科目には、解剖学、生理学、臨床医学総論・各論などの基礎系科目と東洋医学概論、経絡経穴概論、はりきゅう実技などの専門系科目があります。

|

高校卒業

|

|||

|

日本医専などの

鍼灸専門学校 |

鍼灸学科が

ある4年制大学 |

一般短大・一般専門学校・一般大学・社会人

|

|

|

日本医専などの

鍼灸専門学校 |

鍼灸学科がある

大学 |

||

|

はり師またはきゅう師の国家試験合格

|

|||

|

はり師またはきゅう師の資格取得

|

|||

美容鍼灸サロン・エステサロン・女性向け鍼灸院・スポーツ施設・介護福祉施設への就職または独立開業

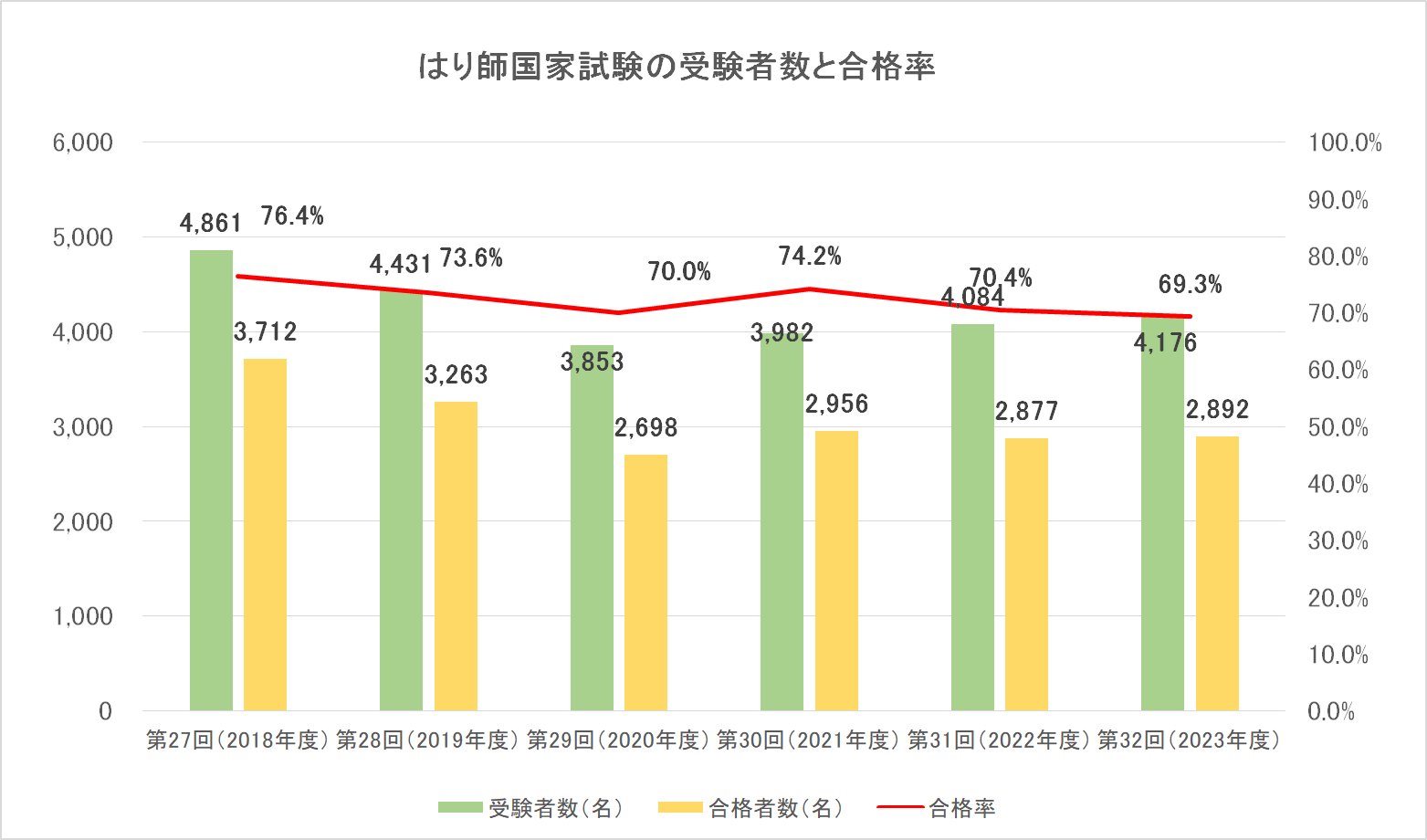

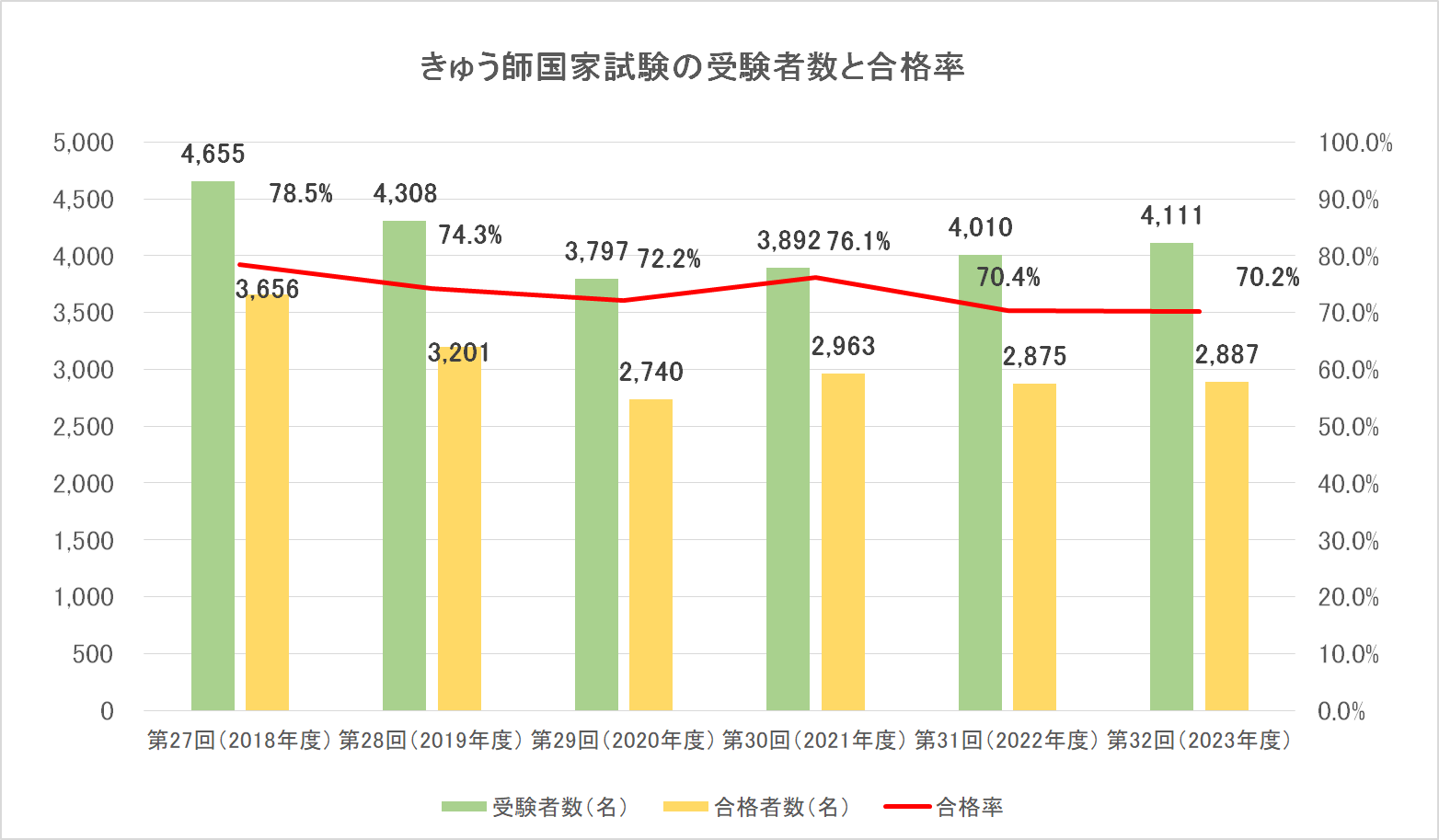

鍼灸師になるのは難しい?合格率や難易度は?

年1回実施される国家試験で1問を1点として総得点170点満点中、102点以上で合格となり、はり師・きゅう師の資格を取得できます。

合格率はその年によって変動しますが、約7割の方が合格しており、しっかりと国家試験に準備をすれば、難易度はそれほど高くはないといえるでしょう。

<はり師国家試験の受験者数と合格率>

| 試験回数(年度) | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 第27回(2018年度) | 4,861名 | 3,712名 | 76.4% |

| 第28回(2019年度) | 4,431名 | 3,263名 | 73.6% |

| 第29回(2020年度) | 3,853名 | 2,698名 | 70.0% |

| 第30回(2021年度) | 3,982名 | 2,956名 | 74.2% |

| 第31回(2022年度) | 4,084名 | 2,877名 | 70.4% |

| 第32回(2023年度) | 4,176名 | 2,892名 | 69.3% |

※出典:公益財団法人・東洋療法研修試験財団

<きゅう師国家試験の受験者数と合格率>

| 試験回数(年度) | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 第27回(2018年度) | 4,655名 | 3,656名 | 78.5% |

| 第28回(2019年度) | 4,308名 | 3,201名 | 74.3% |

| 第29回(2020年度) | 3,797名 | 2,740名 | 72.2% |

| 第30回(2021年度) | 3,892名 | 2,963名 | 76.1% |

| 第31回(2022年度) | 4,010名 | 2,875名 | 70.4% |

| 第32回(2023年度) | 4,111名 | 2,887名 | 70.2% |

※出典:公益財団法人・東洋療法研修試験財団

はり師ときゅう師の国家試験では、「はり理論」と「きゅう理論」以外の試験内容は共通です。

両方の国家試験を同時に受験することで一方の共通科目は免除になります。そのため、両方の資格を同時に取得する人が多いです。

関連記事:鍼灸師になるのは難しい?難易度は?

鍼灸師とあん摩マッサージ指圧師との違い

「鍼灸師」と「あん摩マッサージ指圧師」は、いずれも東洋医学をベースとした施術をおこなう医療系国家資格ですが、その違いは施術内容にあります。

鍼灸師は、はり・きゅうを用いて身体のツボを刺激することで人間本来が持つ自然治癒力を高め、患者さんの身体の不調を改善するのに対して、あん摩マッサージ指圧師は、なでる・押す・揉む・たたくなどの手技を用いて、患者さんの身体の不調を緩和します。

鍼灸師とあん摩マッサージ指圧師を両方取得するか、鍼灸師のみ取得するかを迷っている方は、自分が治療家として将来どんな施術をしていきたいかで決めると良いでしょう。

| 職種 | 施術法 | 国家資格 | 開業権 | 知識 |

|---|---|---|---|---|

| 鍼灸師(はり師・きゅう師) | 鍼と灸 | 〇 | 〇 | 東洋医学 |

| あん摩マッサージ指圧師 | 手技 | 〇 | 〇 | 東洋医学 |

関連記事:鍼灸師とあん摩マッサージ指圧師との違い

鍼灸師の将来性

鍼灸師の仕事は近年注目を集めており、需要は増加しています。鍼灸師の資格取得者もここ数年で増加し、2020年度の累計では日本の鍼灸師の数はおよそ18万人にも上りました。東洋医学への関心や人々の健康志向の高まりから、「人にやさしい医療」である鍼灸を求める人が増えています。

鍼灸師は介護・福祉の現場でも活躍できるため、高齢化社会の進みと共に就職先も拡大されていき、今も増え続けています。そしてその他にもスポーツの現場、美容や女性特有の症状など、様々な領域で求められているため、鍼灸師は将来性を期待される職業であるといえます。

関連記事:鍼灸師の現状と将来性

鍼灸師の給与・年収について

鍼灸師の平均年収は350万円~450万円程度といわれています。月給で換算すると30万円前後が平均的といえるでしょう。

厚生労働省が行った調査を見ると、鍼灸師を含む保健医療従事者の平均年収は約426万円(男性457万円・女性371万円)と発表されています。鍼灸師のみの正確なデータは公表されていませんので、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師などを「その他の保健医療従事者」と括った年収額を参照しています。

鍼灸師は経験を重ねてスキルアップしていくことで収入を上げることのできる仕事です。年齢によって年収額が決まるというよりは、勤務する場所や技術の差、働き方による変動の方が大きいようです。例えば勤務する場所が鍼灸院や整骨院の場合や、病院などの医療施設で勤務スタッフとして働いている場合、鍼灸院を独立開業している場合など、それぞれ給与は変わります。最も就職人数の多い治療院や病院などで勤務スタッフとして働く場合は、年収が約300~400万円と言われています。独立開業する場合は高収入を得ている人も増え、年収が700~1,000万円以上の人もいます。

※出典:厚生労働省「令和2年賃金構造基本統計調査」

通信教育で鍼灸師の資格は取得できるのか

社会人の方で、働き続けながら勉強することが出来る「通信教育」での取得を望まれる方がいらっしゃいますが、残念ながら「通信教育」では鍼灸師を目指すことはできません。

医療従事職の中でも一部の資格については通信教育で取得することが出来ますが、専門的な知識や技術が必要な医療従事職については、「通信教育」での資格取得はできません。鍼灸師になるための「はり師」「きゅう師」の受験資格は、厚生労働省と文部科学省が指定する鍼灸師の養成機関(専門学校や大学)を卒業することで得ることができます。鍼灸師の養成課程は3年以上と定められているため、最短でも3年間、学校に通う必要があります。鍼灸師は「鍼」や「灸」を用いて治療をおこなう医療技術職です。資格取得後に治療院などで実際に鍼灸師として活躍するためにも、学校でしっかりと技術を身につける必要があるためです。

関連記事:鍼灸師には通信教育でなれるの?

美容鍼灸とは

美容鍼灸とは、鍼灸師が東洋医学の知見に基づいて、人間の身体が持つ本来の自然治癒力を活性化させる鍼灸を美容に応用した治療法で、現在話題となっています。

顔のたるみ・ほうれい線、小顔効果などへ期待ができる治療法です。

関連記事:美容鍼灸とは?

女性が活躍できる資格・鍼灸師

鍼灸の需要の高まりとともに鍼灸師の数も増え、女性の社会進出や働き方の多様化が進む中で、女性鍼灸師も増えてきています。

美容鍼灸や婦人鍼灸など、女性鍼灸師が活躍しやすい分野の需要が増えてきていることも要因の一つです。

関連記事:女性が活躍できる資格・鍼灸師

【監修者】

本校鍼灸学科 専任教員 天野陽介

鍼灸師

鍼灸師についてさらに

詳しく知る

鍼灸師とは?仕事内容や資格の取り方、就職先など

鍼灸師とは?仕事内容や資格の取り方、就職先など 鍼灸師にはどんな魅力とやりがいがある?必要な資格や能力、適性は?

鍼灸師にはどんな魅力とやりがいがある?必要な資格や能力、適性は? 鍼灸師の現状と将来性

鍼灸師の現状と将来性 女性が活躍できる資格・鍼灸師

女性が活躍できる資格・鍼灸師 美容鍼灸とは?どんな効果がある?

美容鍼灸とは?どんな効果がある? 鍼灸師には通信教育でなれるの?

鍼灸師には通信教育でなれるの? 鍼灸師として独立開業はできる?

鍼灸師として独立開業はできる? 鍼灸師とあん摩マッサージ指圧師との違い

鍼灸師とあん摩マッサージ指圧師との違い

鍼灸の歴史・ルーツ

鍼灸の歴史・ルーツ 中国鍼灸と日本鍼灸の違い

中国鍼灸と日本鍼灸の違い 婦人鍼灸とは

婦人鍼灸とは 鍼灸師のスキルアップに役立つ資格とは

鍼灸師のスキルアップに役立つ資格とは 鍼灸師の1日のスケジュールって?

鍼灸師の1日のスケジュールって? 鍼灸師の年収、月収はどのくらい?

鍼灸師の年収、月収はどのくらい? 鍼灸師になるには?合格率や難易度

鍼灸師になるには?合格率や難易度 スポーツ鍼灸とは ~スポーツトレーナーとして活躍する鍼灸師~

スポーツ鍼灸とは ~スポーツトレーナーとして活躍する鍼灸師~ スポーツ鍼灸の効果と施術方法

スポーツ鍼灸の効果と施術方法 免疫力を高める鍼灸 ~コロナに負けない~

免疫力を高める鍼灸 ~コロナに負けない~ 鍼灸の効果とメカニズム

鍼灸の効果とメカニズム 東洋医学から診る5つの体質タイプ

東洋医学から診る5つの体質タイプ 東洋医学とは?東洋医学と西洋医学の違いについて

東洋医学とは?東洋医学と西洋医学の違いについて 鍼灸師×エステティシャン

鍼灸師×エステティシャン 鍼灸師×アロマセラピスト

鍼灸師×アロマセラピスト 鍼灸師×栄養士

鍼灸師×栄養士 知っておきたい鍼灸師のメリットとデメリット

知っておきたい鍼灸師のメリットとデメリット 鍼灸師が使う道具について

鍼灸師が使う道具について 鍼灸師に関連する団体

鍼灸師に関連する団体 鍼灸師としてUターン就職・Iターン就職はできる?

鍼灸師としてUターン就職・Iターン就職はできる? 鍼灸師の就職先

鍼灸師の就職先 鍼灸師の養成施設とは?夜間はある?

鍼灸師の養成施設とは?夜間はある?

- 柔道整復師・鍼灸師の専門学校-日本医学柔整鍼灸専門学校

- 鍼灸学科

- 鍼灸師とは?仕事内容や資格の取り方、就職先など